両手鍋おすすめ人気ランキング52選【ステンレス・アルミ製】

商品PRを目的とした記事です。モノシルは、Amazon.co.jpアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がモノシルに還元されます。

両手鍋とは?片手鍋との使い分けは?

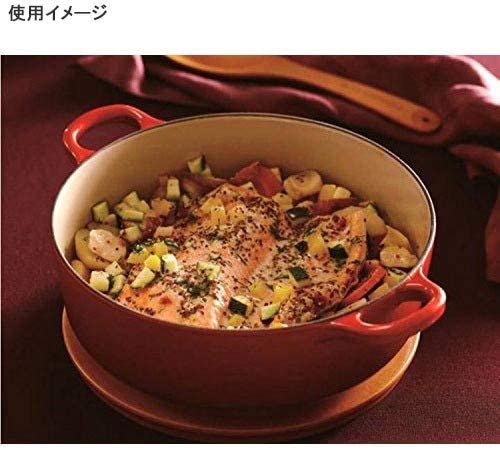

両手鍋とは、両端に2つの取っ手が付いている鍋のことです。

片手鍋よりも大きく、安定感があるので、煮込み料理やスープ、カレーなどの料理にピッタリですよ!

特に、大人数の料理を作りたい場合におすすめ◎

この記事にはさまざまな口コミが寄せられているので、選ぶ際の目安にしてくださいね。

目次:この記事の内容

両手鍋のおすすめの選び方

1:用途に合わせて素材を選ぶ

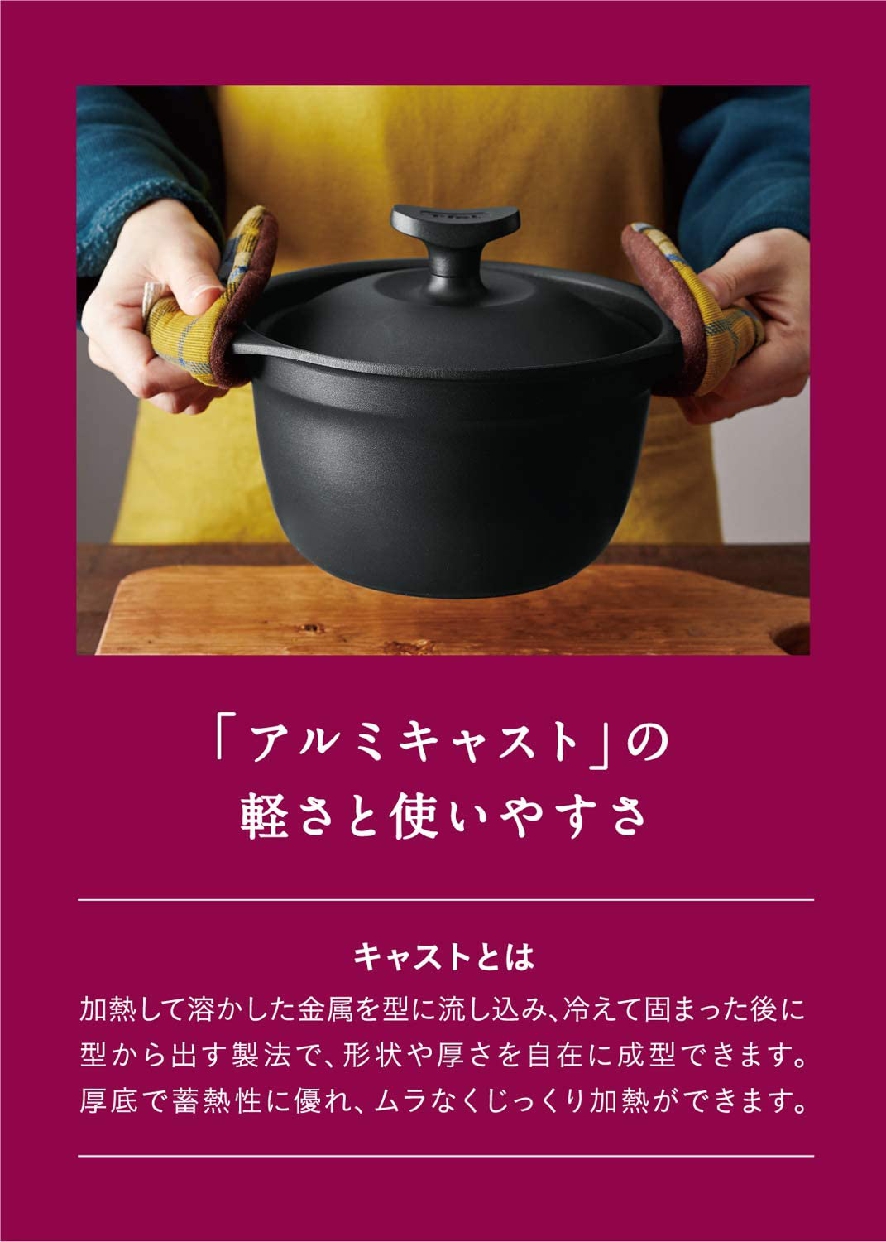

アルミ

→熱が伝わりやすいので、素早く料理をしたい人におすすめ

→軽量で値段が安いので、手軽に使いたい人にもおすすめ

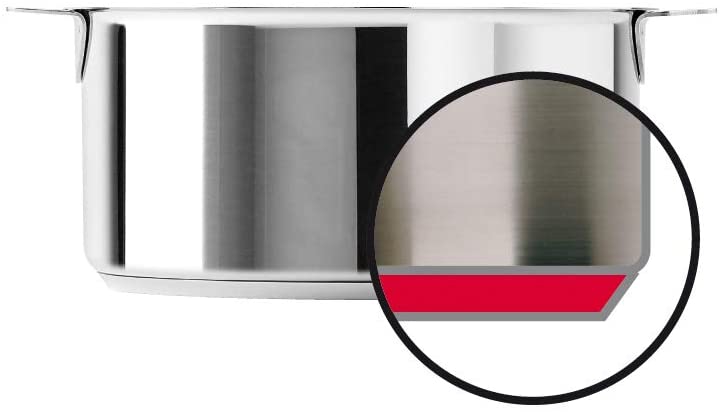

ステンレス

→保温性が高いので、煮込み料理をメインに作りたい人におすすめ

→丈夫で錆びにくいので、手入れのしやすさを重視したい人にもおすすめ

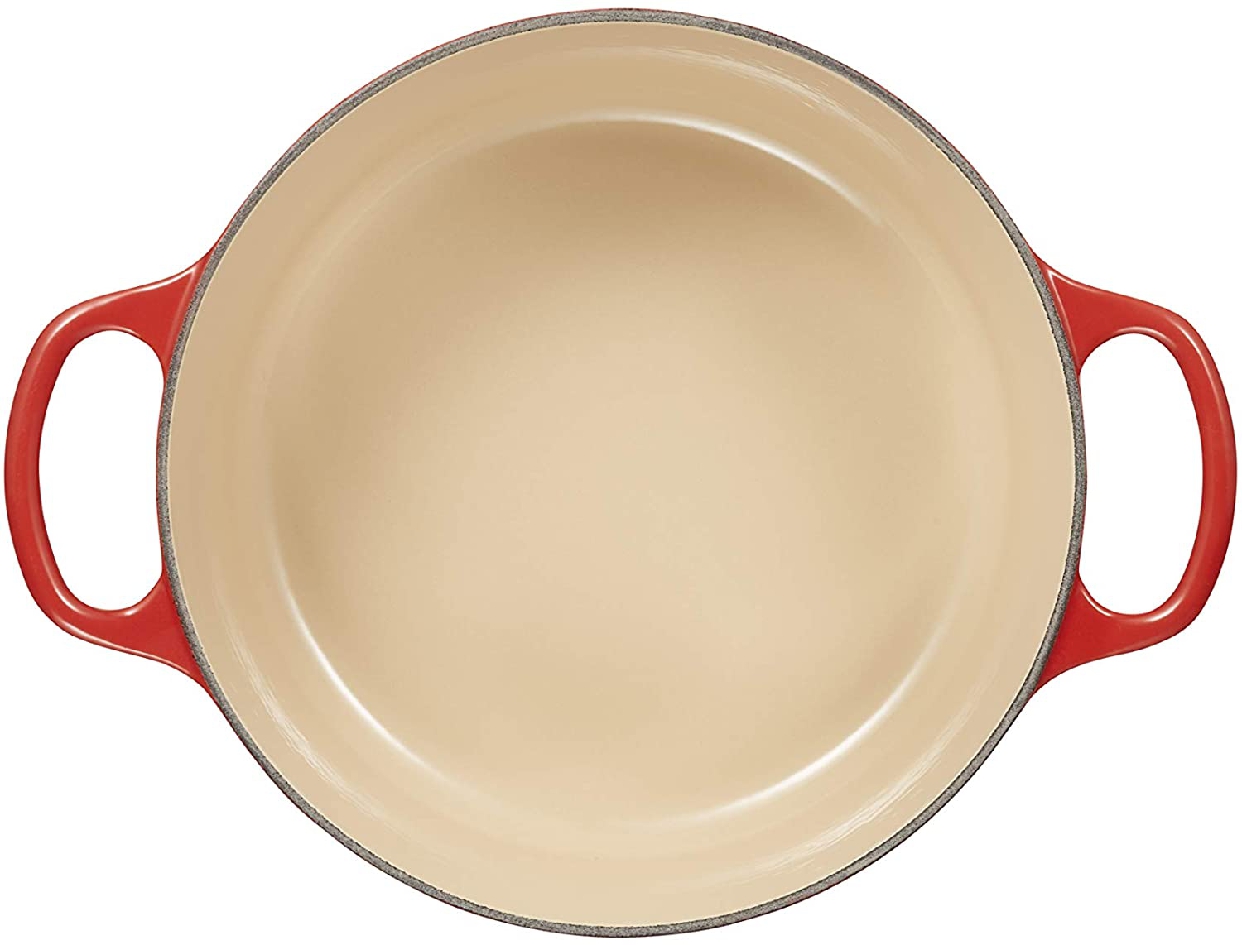

ホーロー(琺瑯)

→ニオイが移りにくいので、揚げ物などニオイの強い料理をしたい人におすすめ

→おしゃれなデザイン・カラーの両手鍋が欲しい人にもおすすめ

セラミック加工(コーティング)

→保温性が高いので、煮込み料理をメインに作りたい人におすすめ

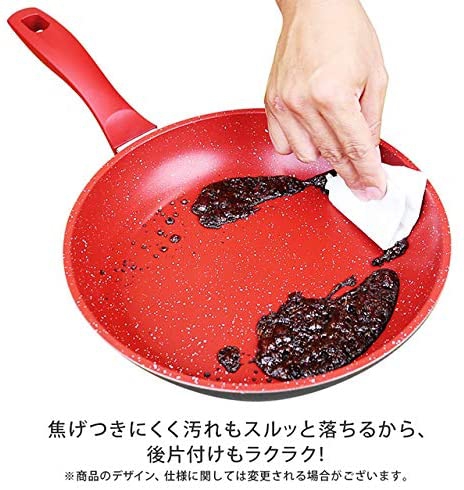

→焦げ付きにくく汚れにくいので、手入れを楽に済ませたい人にもおすすめ

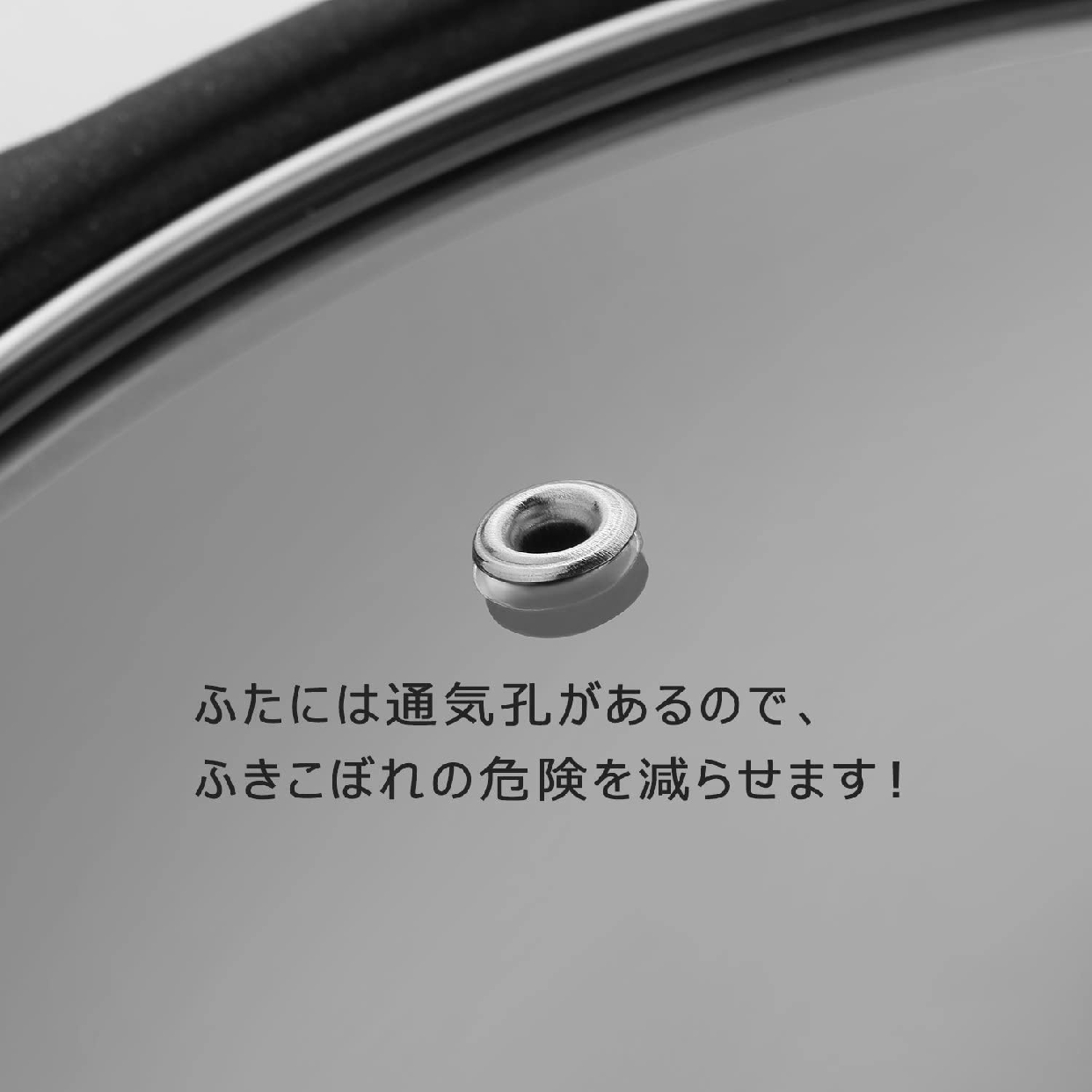

さらに、本体だけでなく蓋や取っ手の素材にも注目しましょう。

例えば、調理中に中の様子を確認したいならガラス製の蓋がおすすめです。

また、樹脂加工が施された取っ手なら、手に熱が伝わりにくいので使いやすいですよ。

2:人数や料理に合わせてサイズを選ぶ

16cm程度

→1人暮らしの人におすすめ

20cm程度

→2~3人暮らしの人におすすめ

24cm程度

→4人以上におすすめ

→大量の料理を作りたい人にもおすすめ

3:料理や重視したいポイントに合わせて深さ・形状を選ぶ

深型

→水をたっぷり入れられるので、煮込み料理を作ったり、パスタを茹でたりしたい人におすすめ

浅型

→中身の確認のしやすさや、盛り付けのしやすさを重視したい人におすすめ

オーバル型(卵形・楕円形)

→魚などを丸ごと調理したい人におすすめ

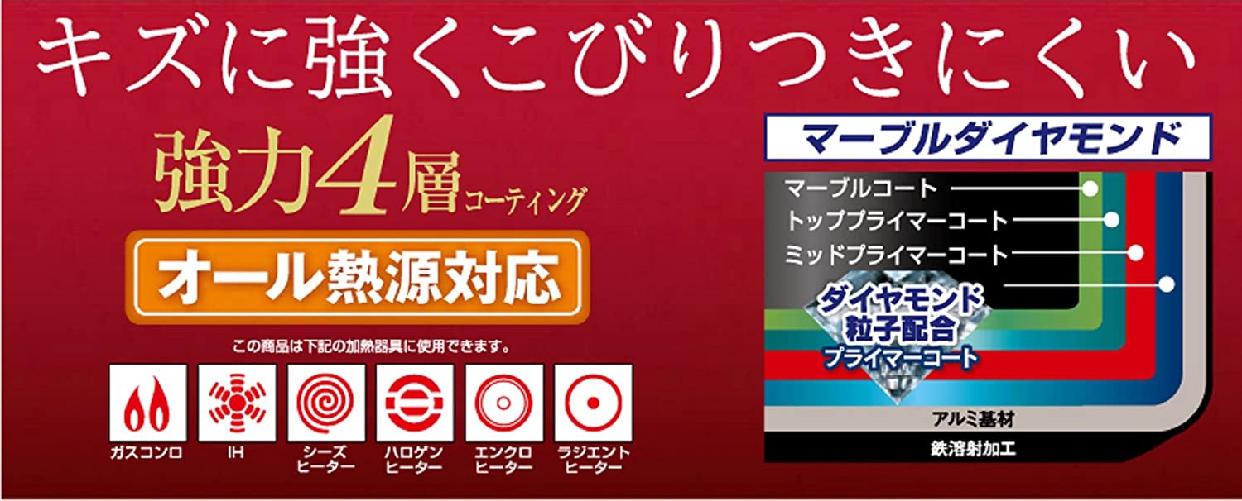

4:IHで使いたいなら『IH対応』のものを選ぶ

IHクッキングヒーターで使いたい場合は『IH対応』のものを選びましょう。

公式サイトや商品パッケージなどに記載されているので、忘れずにチェックしましょう。

目次:この記事の内容

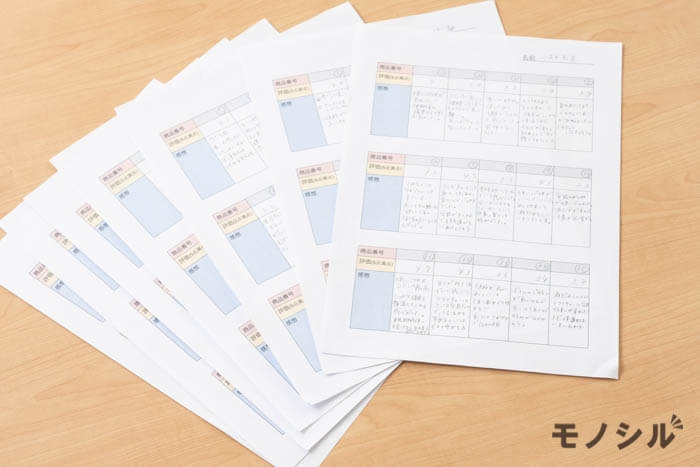

おすすめの両手鍋のランキング基準

モノシルでは、実際に商品を使って評価しています!

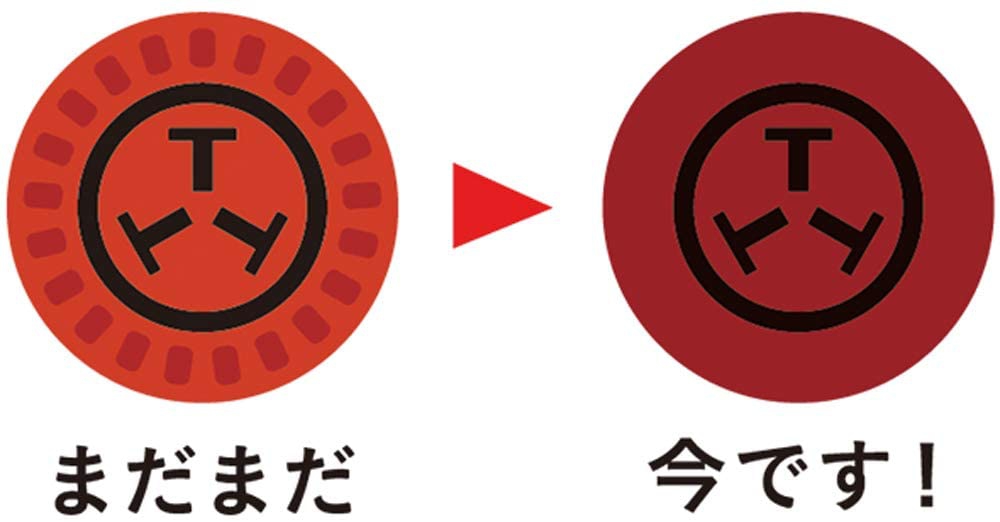

実際に各商品の両手鍋を使って0.5Lのお湯を沸かし「沸騰するまでの時間」を計測・比較。この検証結果をもとに、熱の伝わりやすさを評価しています。

モノシル編集部員が実際に「汚れが落ちやすいか」「焦げ付きにくいか」「錆びにくいか」などの観点で、各商品を徹底的に調査・比較。この調査結果とユーザーの口コミをもとに、手入れのしやすさを評価しています。

モノシル編集部員が実際に「取っ手が持ちやすいか」「安定感があるか」「扱いやすい重さか」などの観点で、各商品を徹底的に調査・比較。この調査結果とユーザーの口コミをもとに、使い勝手の良さを評価しています。

両手鍋おすすめ人気ランキング52選

Vita Craft(ビタクラフト) ダラス 両手ナベ

¥12,207(税込)

クチコミ・評判(1)

5.00

無水料理に最適な鍋

ビタクラフトの鍋は、無水料理が可能です。

例えばブロッコリーを茹でる時。鍋にコップ一杯くらいの水を入れ、そこに一口大のブロッコリーを投入、蓋をします。火をかけ3~4分あっという間に蒸し茹でが出来ます。栄養素はそのままガス・水道代の節約にもなります。

使いはじめて15年以上たちますが、まだまだ活躍しそうです。

PLAZA SELECT(プラザセレクト) 卓上鍋 20cm DTP-20

クチコミ・評判(1)

3.00

2人用の鍋料理にぴったり

卓上ガスコンロにちょうどいいサイズで2人分の鍋料理を作るのにぴったり!

一年くらい毎日使っているとコーティング加工は流石に剥がれてきてしまいますが、値段もそんなに高くはないので、洗うのが大変になってきた頃に買い替えればいいのかなとおもいます。

DANSK(ダンスク) コベンスタイルII 両手鍋 833295

¥17,875(税込)

geo PRODUCT(ジオプロダクト) 両手鍋 20cm GEO-20T ステンレス

Objet(オブジェ) ソースポット 20cm OJ-6 ステンレス

ハルムスイ KING無水鍋®24 600034 シルバー

クチコミ・評判(1)

4.00

ご飯も炊ける万能選手

使っていた炊飯器が壊れた時、思い切って鍋で炊飯スタイルに切り替えることに決めました。土鍋もいろいろ見たけれど、普段使いはできないなと思ったのでこちらに。ご飯は、沸騰してから10分プラス蒸らし時間10分という感じで、炊飯器より早く炊けます!粒も立っておいしく炊けるし、炊き込みご飯も問題なく作れるし、炊飯器と変わりないです。加えて、無水鍋と言うだけあって、少量の水で煮込み料理ができるのでカレーをつくったり煮豚をつくったりする時も重宝してます。蓋をひっくり返して炒めものにも使えるので万能です。ただ、4人家族なので、もう1サイズ小さいの(20cm)でも良かったかなと思います。24cmだとけっこう存在感あります!

及源(OIGEN) クックトップ丸深形24cm(IH対応) CT-003

クチコミ・評判(1)

LE CREUSET(ル・クルーゼ) シグニチャー ココット・ジャポネーズ

クチコミ・評判(1)

3.00

アクアパッツァなど魚も煮込みやすい

オーバル型なのでアクアパッツァなど、魚を丸ごと煮込む料理も綺麗に入ります。

煮込み料理の味の染み込みもかなり良いですし、熱が冷めにくく保温性も良いです。

重たいのでお手入れはちょっと大変ですし、お値段も少し高めですが、1つ持っておくと重宝するお鍋です。

THERMOS(サーモス) 真空保温調理器シャトルシェフ KBJ-3000

クチコミ・評判(1)

パール金属(PEARL) マルチテイスト IH対応ガラス蓋付二食鍋26cm(紅玉色) HB-4013

クチコミ・評判(1)

5.00

子供も大人もみんなで楽しめるお鍋

私はキムチ鍋などのピリ辛鍋が好きでよく作るのですが、子供が小さい時に活躍しました。

こちらを購入してから辛いものが食べられない子供がいても1つのお鍋で2種類の味付けができるようになり、家族みんなで好きなお鍋がいつでも食べられるようになりました。

育児が大変な時は鍋料理は手軽で嬉しいですし、大変助けられました。

エムワールド 両手鍋

¥2,526(税込)

和平フレイズ(FREIZ) たっぷり煮物鍋32cm IH対応 RA-9144

クチコミ・評判(1)

3.00

超超大容量!

うちでは、お祭り行事で大人数が出入りする3日間分のおでんを作るときに使用します。

ホントに沢山の具材を入れても余裕です。が、入れる順番を考えないと、下の物は潰れる可能性もあるし、お玉でも中々下まで届きません。そして、このお鍋を使うときは場所を取りすぎて周りのコンロも使えません。

なので、普段使うのは、全くオススメは出来ません。が、行事事の時は助かります。

また、保管も場所を取るので、考えて購入した方が良いと思います。

CRISTEL(クリステル) グラフィット 深鍋 F24GK

クチコミ・評判(1)

5.00

優秀かつスタイリッシュな鍋

商品の特徴

ハンドルが着脱式でサイズ違いの鍋を入れ子式に収納できます。

とてもシンプルで美しいデザインでそのまま食卓に出せます。

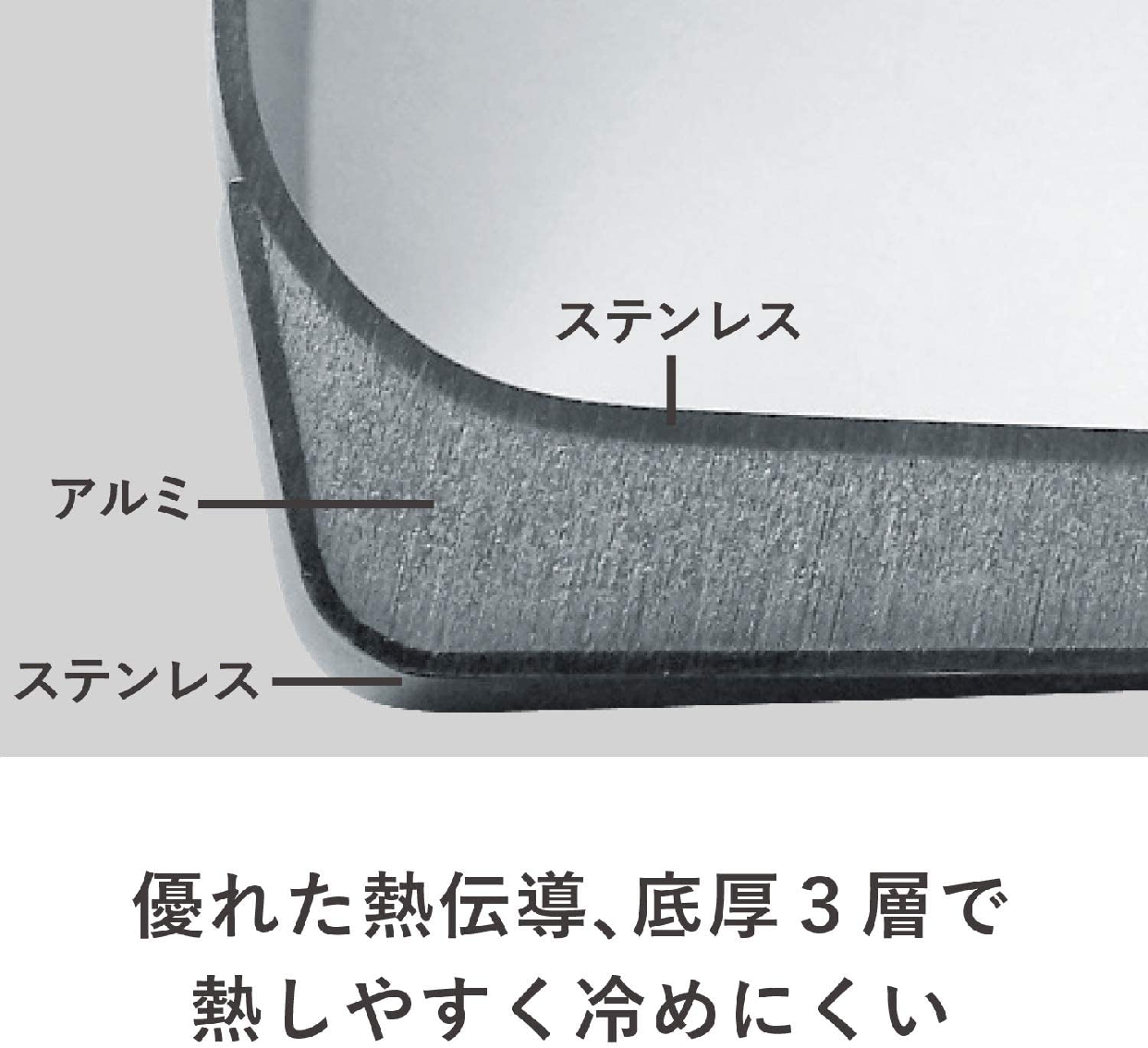

底の部分は三重構造で効率よく均一に火が通ります。

おすすめポイント

サイズが豊富で入れ子式に収納できるので鍋ひとつ分のスペースに

数種類の鍋を収納できるので助かります。何よりも鍋としての機能は

十分に秀逸なのに、シンプルで手入れもしやすく、見るたびに美しいデザインです。

和食の煮物などにも最適で、料理を選ばない鍋です。無水調理もできます。

こちらはオーソドックスな鍋ですが、各種サイズや種類も豊富です。

写真の鍋は20年使用しています。

残念なポイント

とても美しいので、美しさを保ちたいところですが、長年使用していると

鍋の外側の側面にうっすら茶色く焼き色がついてきてしまいます。

鍋磨き粉などできれいにすれば元に戻りますが、面倒といえば面倒です。

フッ素樹脂加工のお鍋に慣れていると、よく鍋を熱して使用しないと、

炒めたりするのはこびりつきやすく感じるでしょう。

こんな人におすすめ

使い勝手の良さと調理性能を備えた鍋を求めている方。

デザインも美しいものが使いたい方。

シリーズで各種鍋および調理器具を揃えたい方。

省スペースな鍋を求めている方。

パール金属(PEARL) プレミアムマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋20cm H-4237

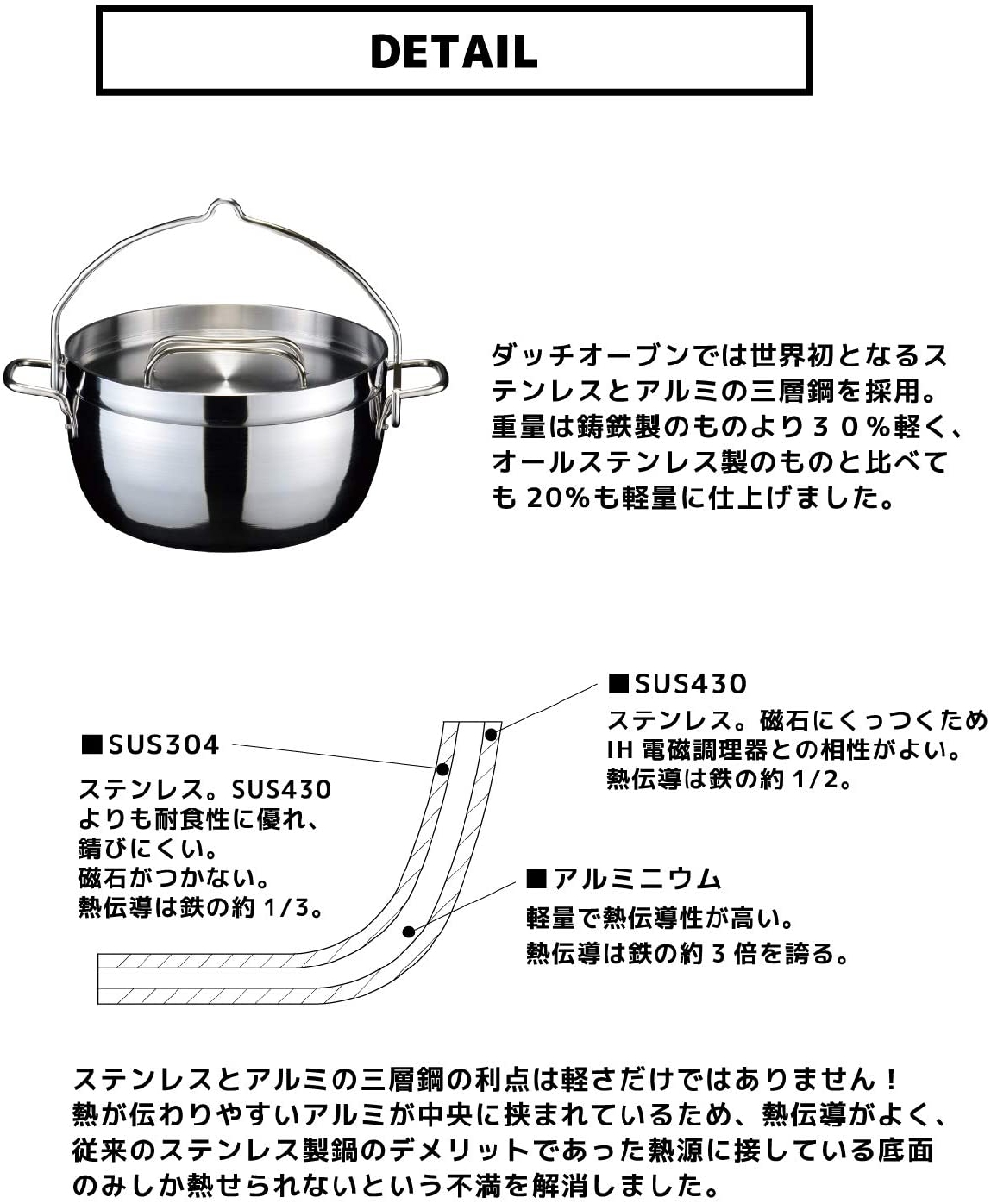

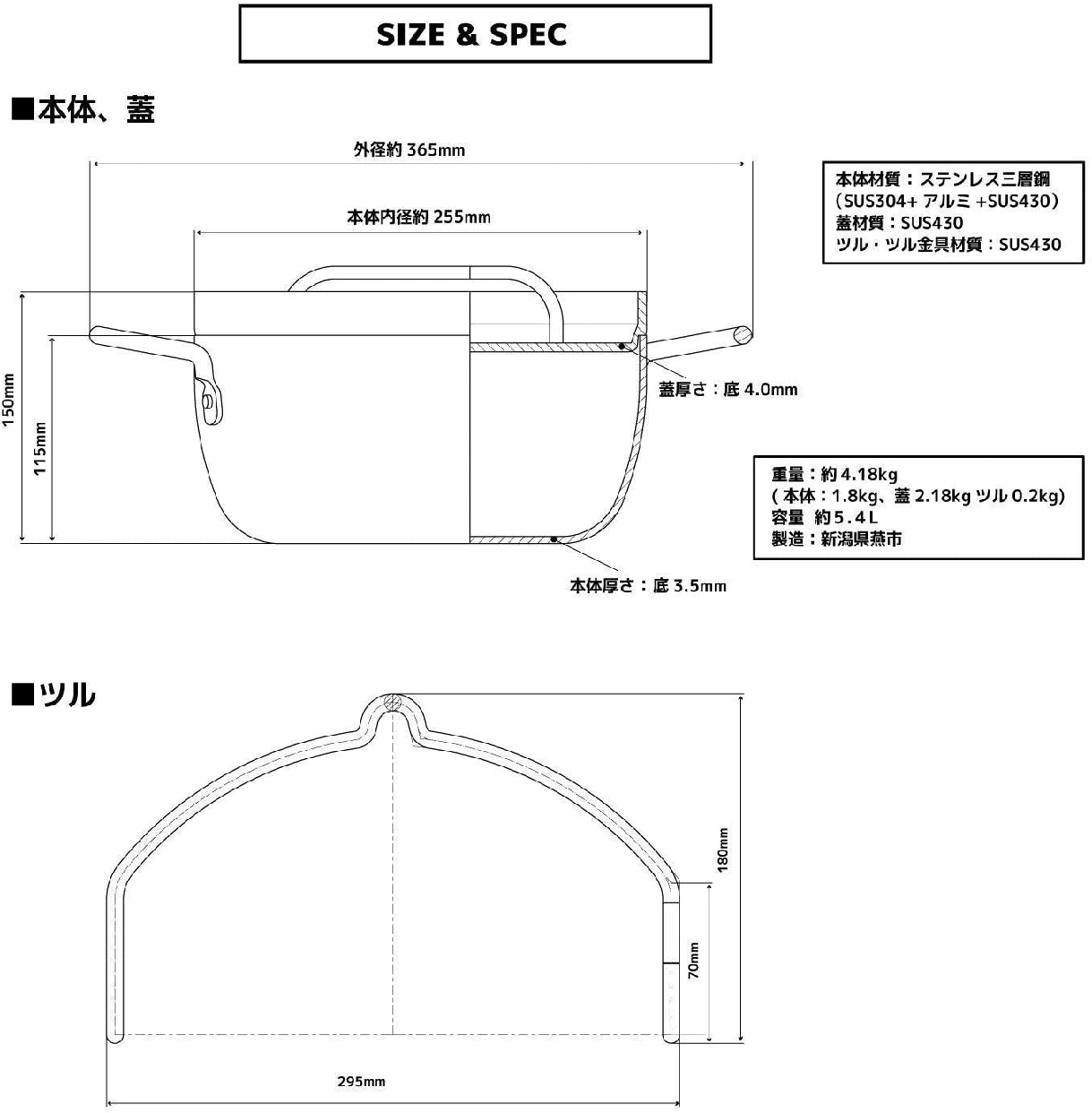

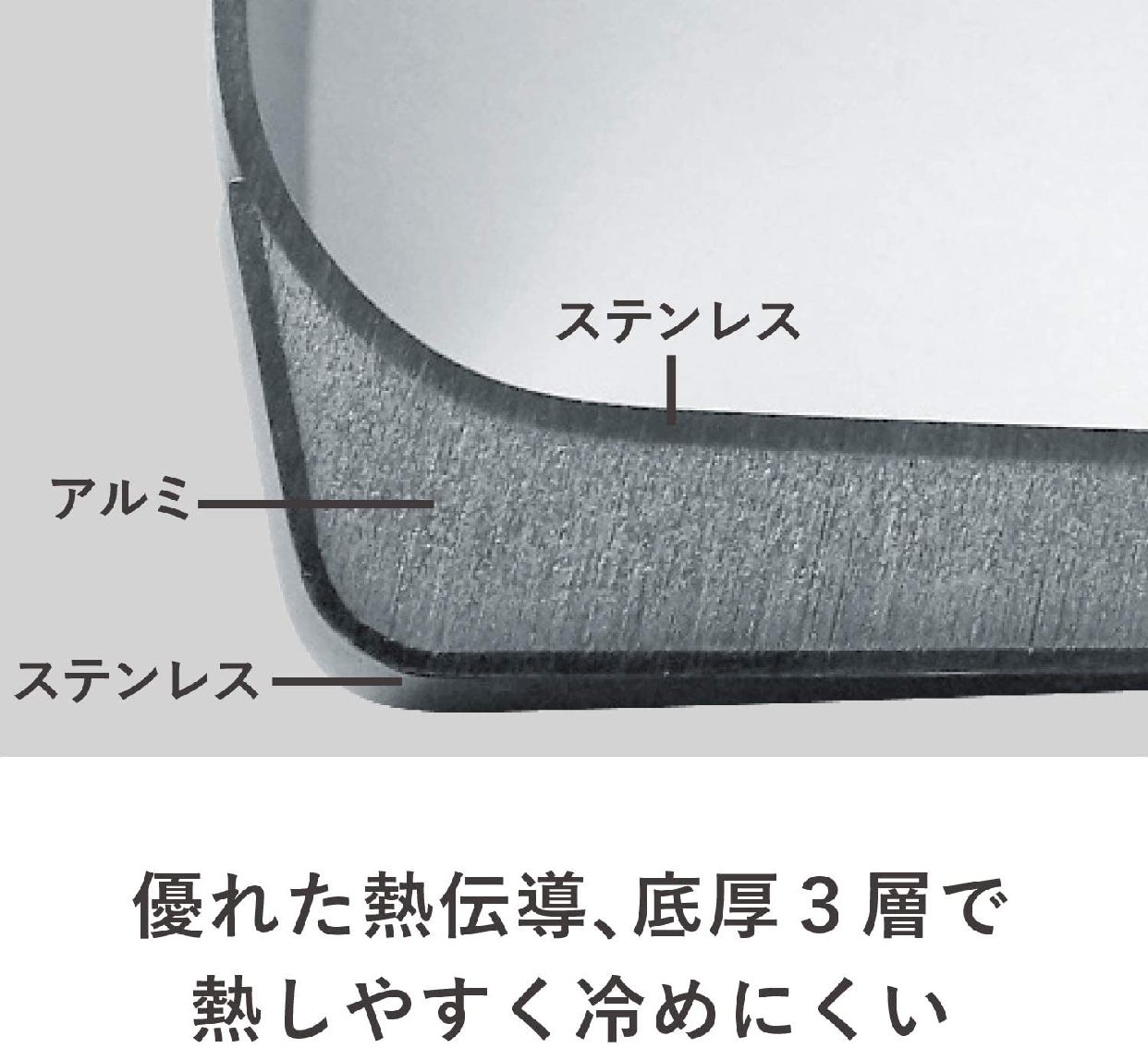

TSBBQ(ティーエスビービーキュー) ライトステンレス ダッチオーブン10 TSBBQ-005

ONEISALL(オンエイセール) 両手鍋

DEAN & DELUCA(ディーンアンドデルーカ) キャセロールL ブラック(18cm)

パール金属(PEARL) クックオール ゴールド 18cm H-1892

クチコミ・評判(1)

2.00

慣れないと難しいです

軽くていいのですが、まず柔らかい為使用前から凹みがありました。

特に支障はないので使ったのですが、持ち手がびっくりするほど熱くなります。

一応コーティングされてますがそのまま触ってはいけません。

また熱伝導が良すぎる為、油を引く時には弱火で低音にしておかないと発火して黒焦げになり、おちません。

料理時も焦げ付きやすいので慣れない方にはおすすめしません。

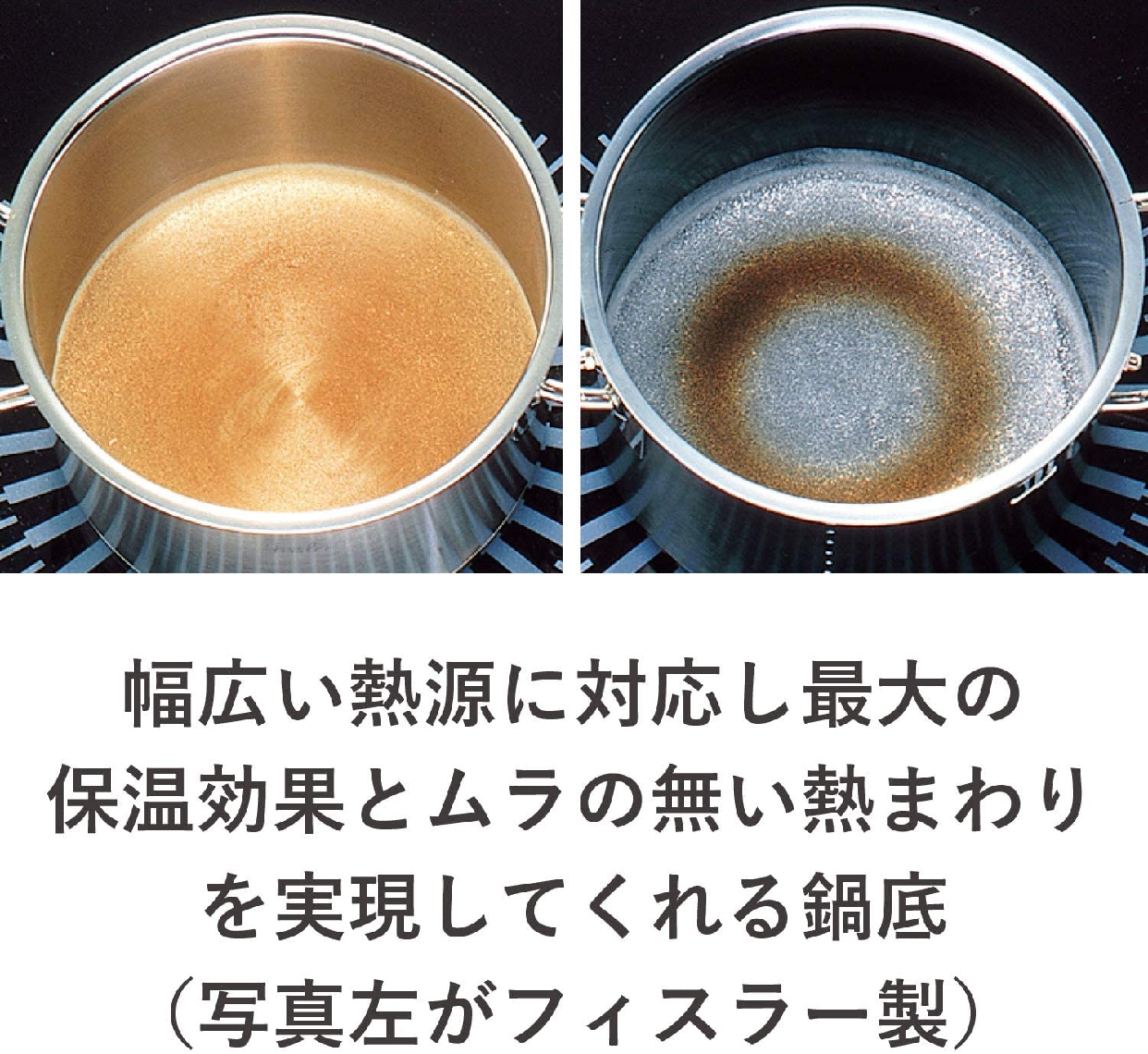

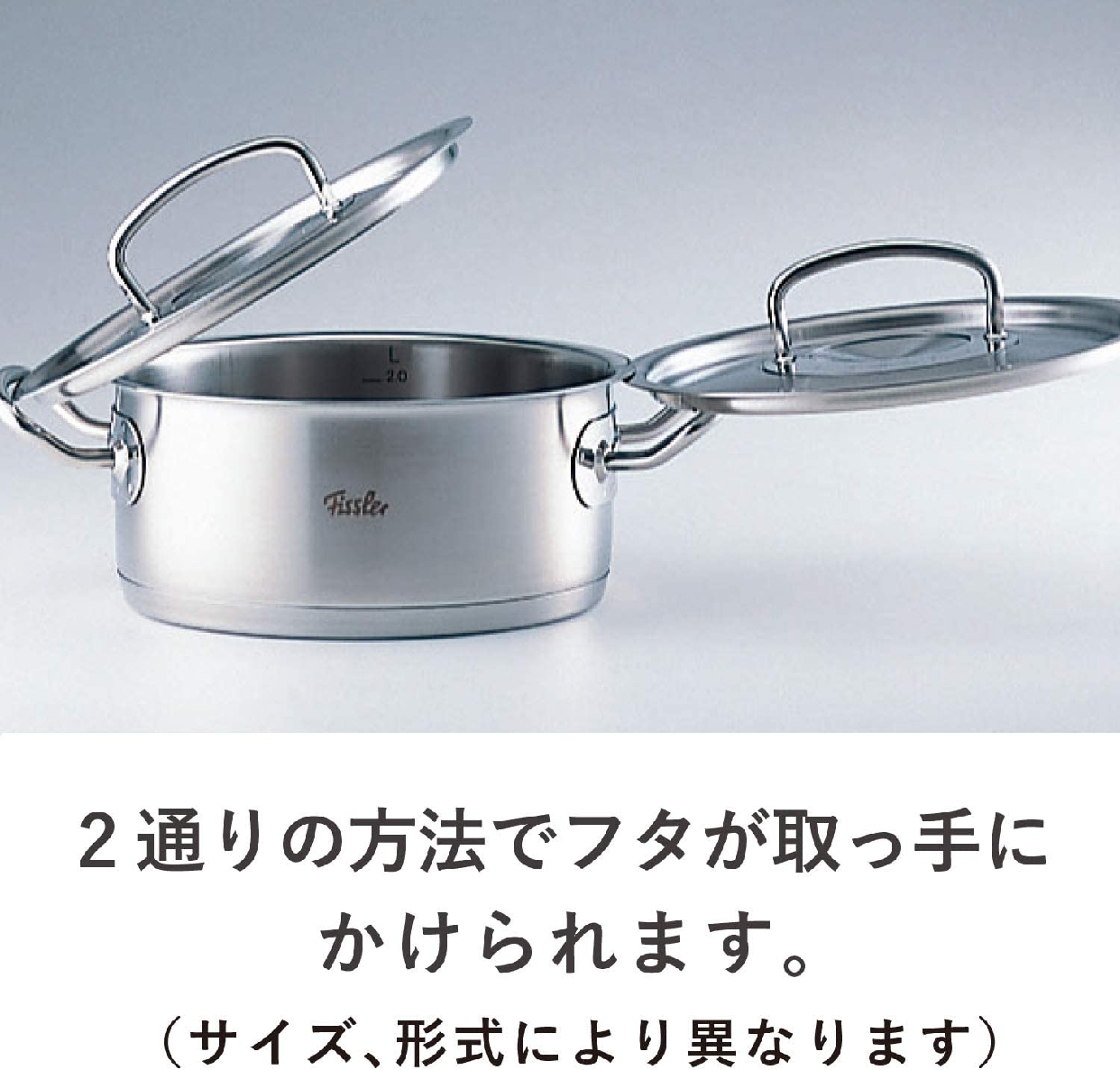

Fissler(フィスラー) プロコレクション シチューポット 084-123-16-000

クチコミ・評判(1)

4.00

火の回りがとても良いお鍋です。

日本製の鍋より重さもありますし、日常的に使うには使いづらいかな?と思いましたが、デザインに惹かれて購入しました。

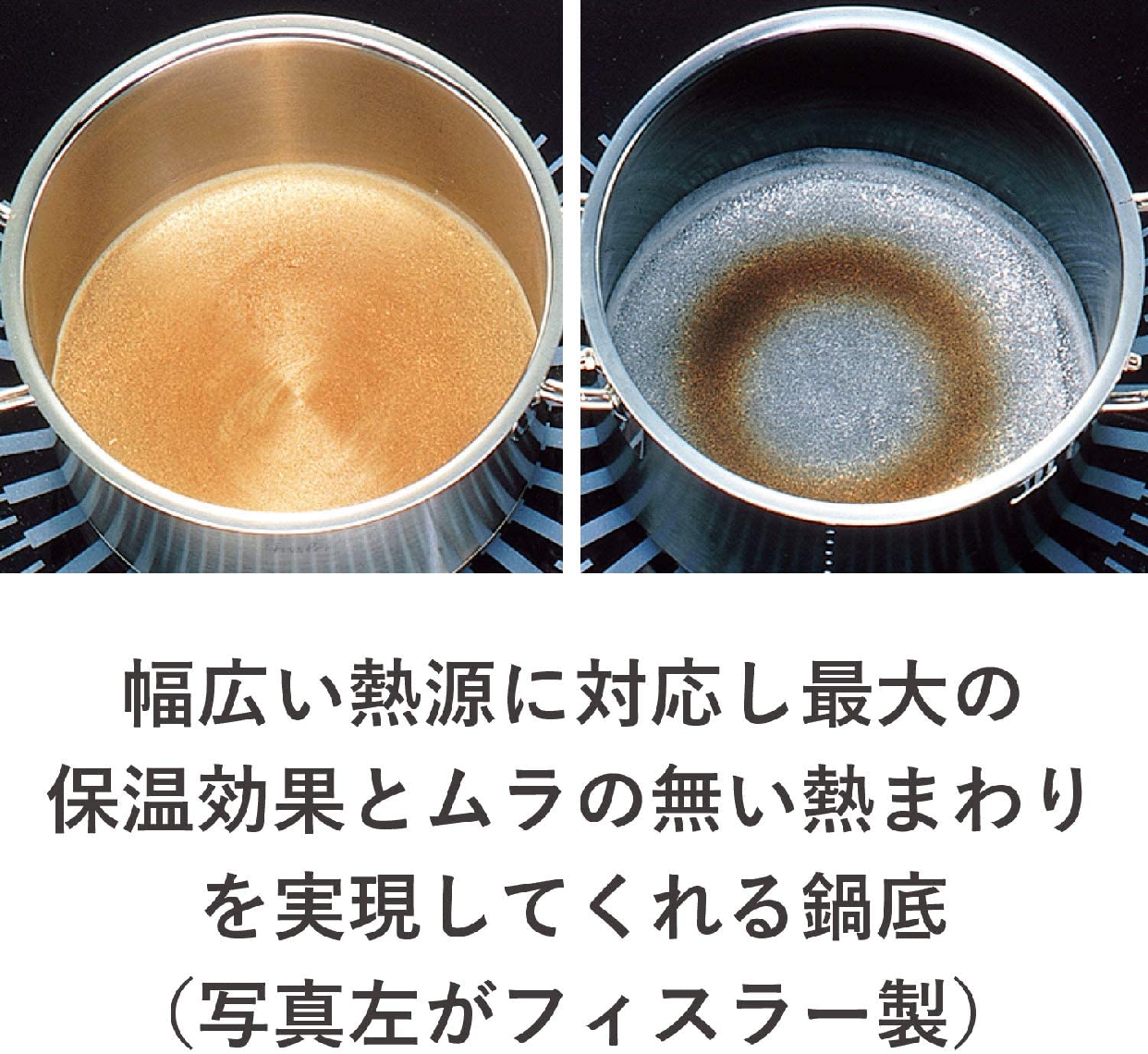

ほかに持っている鍋に比べて、短時間で鍋全体に熱が満遍なく広がる感じがします。

お湯もすぐ沸きますし、底だけ熱くならずに焦付きもなく、買う前に想像していた使いにくさはまったくなく見た目も機能性もよい商品で大変気に入っています。

とてもスタイリッシュで可愛いお鍋なのでいつも料理教室で人気があります。

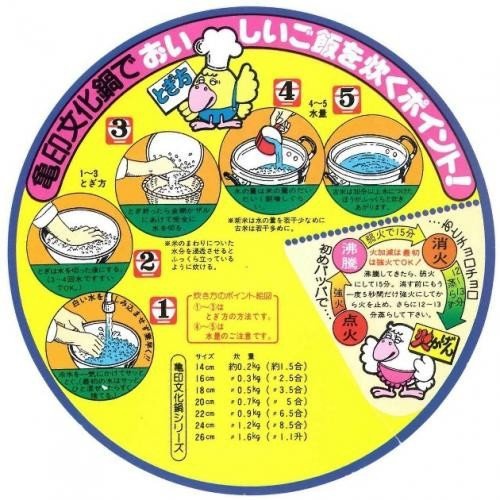

亀印 文化鍋

¥5,155(税込)

ショッピング

¥4,521(税込)

クチコミ・評判(1)

5.00

文化鍋は亀印が一番です!

お鍋でお米を炊く時、まだ土鍋を使っていますか?

亀印の文化鍋はアルミで出来ていて土鍋の様に割れることはないです。洗う事も土鍋より簡単です。

それに亀印の文化鍋は厚みがあり、美味しくご飯が炊けます。

白米を炊いたり、炊き込みご飯、おかゆ、ピラフなど色々使えます。お米を炊く以外に野菜など茹でたりすることもできます。

昔から日本人が使っていた文化鍋は優れものです。

料理上手になるために文化鍋1つ持っておいてください!特に亀印にしましょう!

色々な大きさがあります!

選んでみましょう!

T-fal(ティファール) リザーブ ストックポット

¥15,000(税込)

IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 【IH対応】デザイン無加水鍋 GMKS-24S グレー

パール金属(PEARL) いろりや ホーロー やきいも 鍋 22cm H-2650

IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 両手圧力鍋 5LRAN-5L

クチコミ・評判(1)

3.00

お家カフェ用に活用

私はカフェタイムが好きなので、お家カフェを楽しむために購入しました。

思ったより平べったく焼けてしまうので、次はふっくらと焼けるマシーンを探そうと思います。

こだわりがそれほどなければこちらで十分にワッフルを楽しめると思います。

イシガキ産業 ボン・ボネール ココット

SPマーケット(エスピーマーケット) 楽しく美味しい よくばり二食鍋 2700491

¥1,980(税込)

amleso(アムレソ) 両手鍋 仕切り 二食鍋 28cm

¥2,160(税込)

THERMOS(サーモス) シャトルシェフ KBG-3000

クチコミ・評判(11)

5.00

忙しいあなたでも煮込み料理が作れます

容器鍋に材料を入れ、煮立ったら火を止め保温容器にいれるだけ。これだけで美味しい煮込み料理が食べられます。

煮物は弱火で長時間煮ることによって味がしみこみます。

働く私にとって煮込み料理=休みの日のメニューでした。

でも、シャトルシェフを購入してからは煮込み料理=忙しい日のメニューになりました。

朝、保温容器に容器鍋を入れればポトフ、おでん、シチューなどが出かけている間に完成。帰宅後は味を調えるだけです。

一番驚いたのは、普通なら長時間煮ると煮崩れてしまうジャガイモが煮崩れしません。

圧力鍋と違ってじっくり火が通るため、野菜の甘みが増します。ポトフは特におすすめです。

余熱で煮込むため経済的ですし、8時間程放置しても温かいです。

容器鍋は通常の鍋としても利用できます。

T-fal(ティファール) キャストライン アロマ ライスポット E22195

高木金属(タカギキンゾク) ホーローあじわい鍋 弥生18cm HA-Y18

パール金属(PEARL) プチクック ホーロー 両手鍋 15cm HB-1368

Flavor Stone(フレーバーストーン) グランド4点セット

クチコミ・評判(1)

4.00

焼きムラができない

パンケーキを焼いても、焼きムラができないので、おすすめです。

熱の伝わりもよく、お料理が楽しいです。

鮮やかな色合いで、パスタもスープも色合いがキレイに見えました。

おしゃれなプライパンなので、ギフトにもいいです。

T-fal(ティファール) コンフォートマックスIH ステンレス シチューパン C99544

ANAORI(アナオリ) オーバル

¥78,878(税込)

BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート用セラミックコート鍋

クチコミ・評判(8)

Arnest(アーネスト) 両手鍋 A-77043

IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ダイヤモンドグレイス 両手鍋 24cm DG-P24

T-fal(ティファール) キャストライン アロマ シチューポット E22144

パール金属(PEARL) NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋 H-5872

NITORI(ニトリ) ダッチオーブン 両手19cm

¥1,518(税込)

クチコミ・評判(2)

5.00

ふたりキャンプのおすすめ☆

程よくコンパクトでガンガン遠慮なく使えるダッチオーブンを探していて

破格のお値段のものをニトリで発見!

このお値段なら遠慮なく焚き火の上とかでも使えます

し、

手入れの心配をしてましたが、しっかりシーズニングさえしておけば

焦げ付き等は全く気にならないです。

サイズ感がちょうど二人分のキャンプ料理に丁度良いです。

パエリアやポトフ、カレー、パンやケーキなど

これがあるとキャンプ料理のバリエーションが一気に増えますよ☆

もちろん、ソロでも良さそう?家族連れ等人数が多い場合はもう一つ大きなサイズの方が良さそうです。

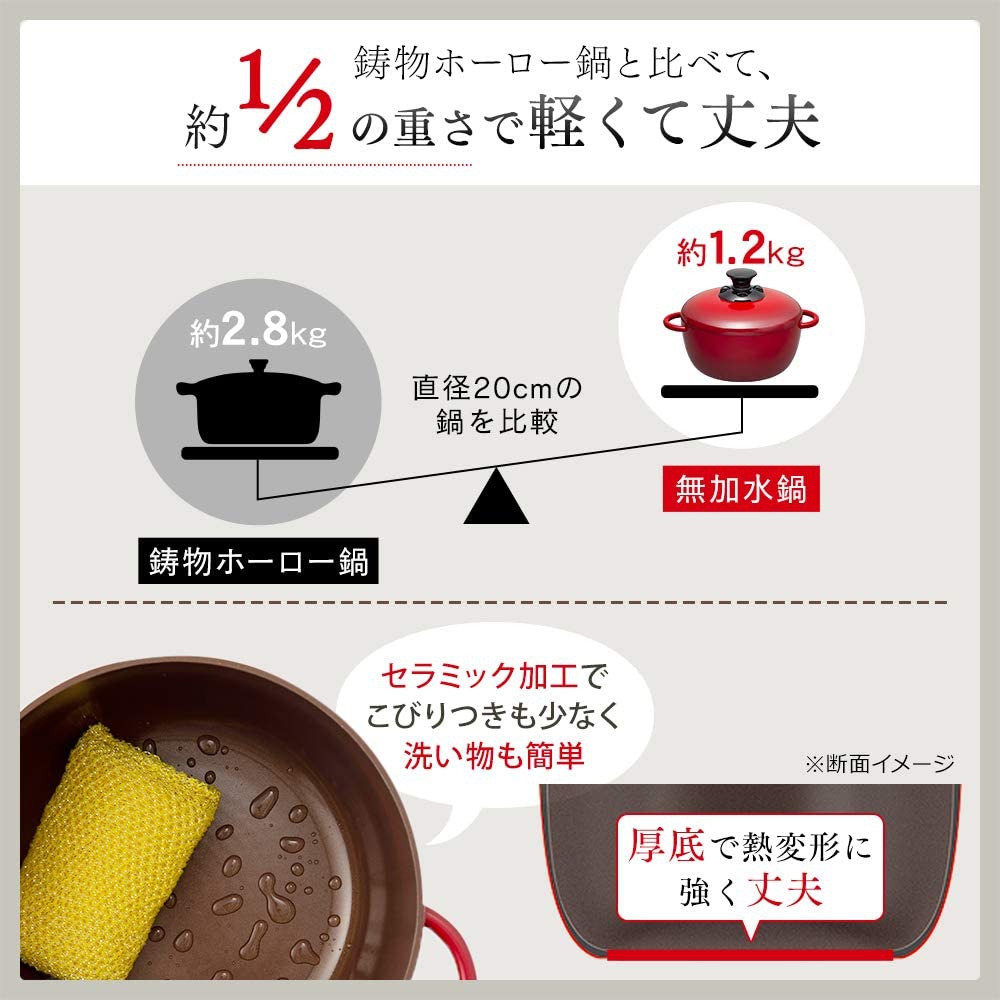

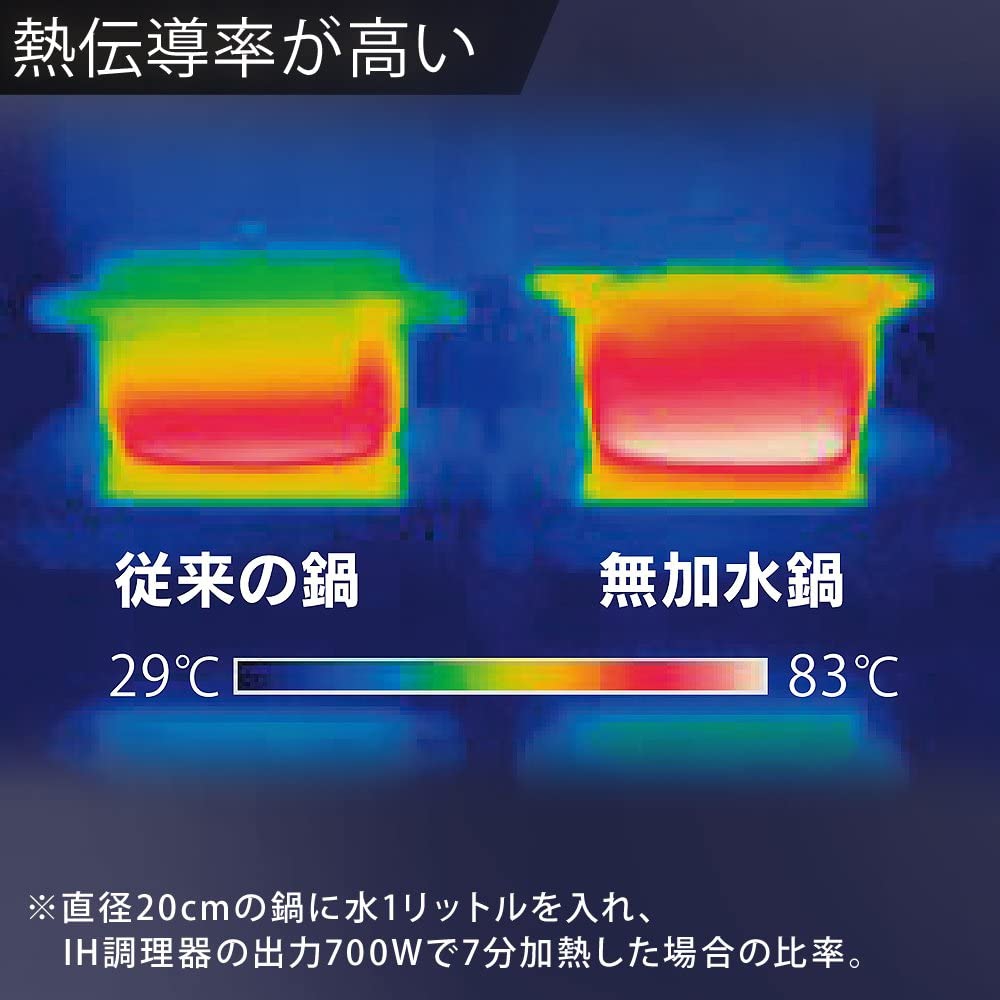

IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 無加水鍋 20cm ブラウン MKSN-P20

パール金属(PEARL) ママディナー ふっ素加工IH対応ガラス蓋付カレー・シチューポット22cm レッド H-2094

KITCHEN CHEF(キッチンシェフ) 無加水鍋 20cm MKS-P20

COOKSMARK(クックスマーク) 両手鍋

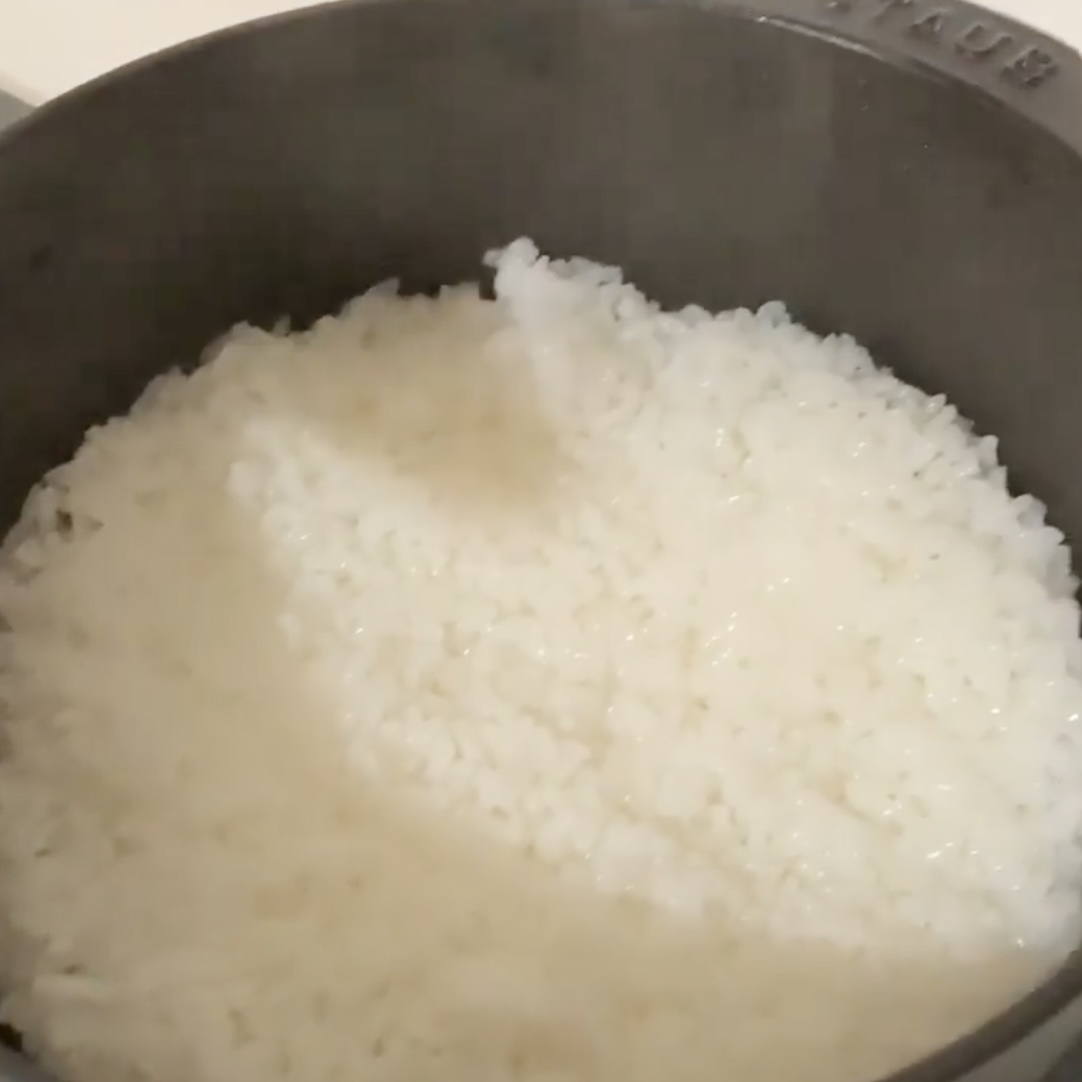

staub(ストウブ) ラ ココット de GOHAN

クチコミ・評判(3)

muurla(ムールラ) エナメルキャセロール

¥8,800(税込)

Vermicular(バーミキュラ) オーブンポットラウンド14cm【ナチュラルベージュ】 NBG14R

COOKSMARK(クックスマーク) 両手鍋

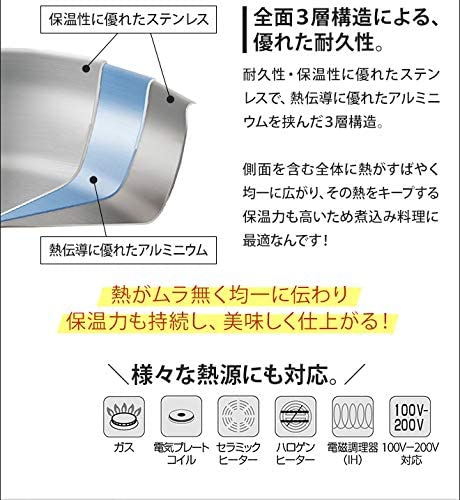

Fissler(フィスラー) プロコレクション キャセロール 084-133-24-000

¥35,673(税込)

ameiro(アメイロ) 小鍋

T-fal(ティファール) クリプソ ミニット デュオ レッド 4.2L

クチコミ・評判(3)

5.00

かぱっと簡単に開けれる

四年前くらいに

購入ですが、

テフロンも剥げてないし、

故障なし、

優秀な子で

ほぼまいにち、

我が家の食事作りのベースにいてくれています。

他の圧力鍋と比べてよかったところが、

とにかく開ける時に火傷したりする心配が少ないところ。 握り手をずらしたり、

ボタン押してからひらくとか

よくわからん操作が一切なくシンプル。

どうしても加圧中に開けたい時も

加圧を抜くところに矢印合わせると

プシューと

圧を抜いてくれるし、

簡単。

これで作ると

トロトロに角煮なども仕上がるし、

ほんとに料理の幅が広がりました。

電気圧力鍋も今すごく種類が増えて、

欲しい気持ちもありますが、

最近のよく売ってるサイズの

電気圧力鍋では

我が家は足りないので、

まだまだこの子に頑張ってもらおうと思ってます。